Le dernier livre de Jacques Rancière a été pour moi un grand chamboulement. Depuis pas mal de temps déjà me poursuit cette question : comment faire des images politiques, subversives, qui créent quelque chose chez celui ou celle qui les regardent?

Le dernier livre de Jacques Rancière a été pour moi un grand chamboulement. Depuis pas mal de temps déjà me poursuit cette question : comment faire des images politiques, subversives, qui créent quelque chose chez celui ou celle qui les regardent?

Alors mes exemples et mes pistes de travail se sont multipliés : détournement des signes du commerce (Adbusters), graphisme ardent et volontariste (Grapus, Thomas Hirschhorn), récupération d'expressions vernaculaires (Koons, LCDC), générosités formelles (Stefan Sagmeister, Savignac), caricature (affiches de propagande de la première moitié du XXe siècle), dessin de presse et affiche-slogan (Mai 68), dessin plus ou moins automatique (Surréalisme, Figuration libre) Parmi ces pistes certaines sont passées à la trappe tandis que d'autres continuent d'être questionnées au regard des idées qui me traversent.

J'en reviens à Rancière. En tant que fabricant d'images, la quatrième de couverture interpelle sèchement : «Celui qui voit ne sais pas voir : cette présupposition traverse notre histoire, de la caverne platonicienne à la dénonciation de la société du spectacle. Elle est commune au philosophe qui veut que chacun soit à sa place et aux révolutionnaires qui veulent arracher les dominés aux illusions qui les y maintiennent. Certains emploient explications subtiles ou installations spectaculaires pour montrer aux aveugles ce qu'ils ne voient pas. D'autres veulent couper le mal à sa racine en transformant le spectacle en action et le spectateur en homme agissant.»

(la suite ici)

Toujours à la recherche de l'idéal démocratique, Rancière entame sa réflexion en remémorant la théorie expérimentale du pédagogue Joseph Jacotot (auquel il était consacré Le Maître ignorant) : «un ignorant peut apprendre à un autre ignorant ce qu'il ne sait pas lui-même, en proclamant l'égalité des intelligences et en opposant l'émancipation intellectuelle à l'instruction du peuple».

D'un autre côté il rappelle les présupposés sur lesquels se sont appuyés les théâtres d'Artaud et de Brecht, puis de Boal. Ce serait «un mal que d'être spectateur, pour deux raisons. Premièrement regarder est le contraire de connaître. Le spectateur se tient en face d'une apparence en ignorant le processus de production de cette apparence ou la réalité qu'elle recouvre. Deuxièmement, c'est le contraire d'agir. La spectatrice demeure immobile à sa place, passive. Être spectateur, c'est être séparé tout à la fois de la capacité de connaître et du pouvoir d'agir.»

Rancière rapproche alors les nouvelles médiations théâtrales ainsi appelées (entre les artistes et le public) à la médiation pédagogique (entre le maître et l'élève).

Il y a des livres qui vous illuminent. Il y a des paroles qui vous rassurent et vous projettent plus loin dans le même temps.

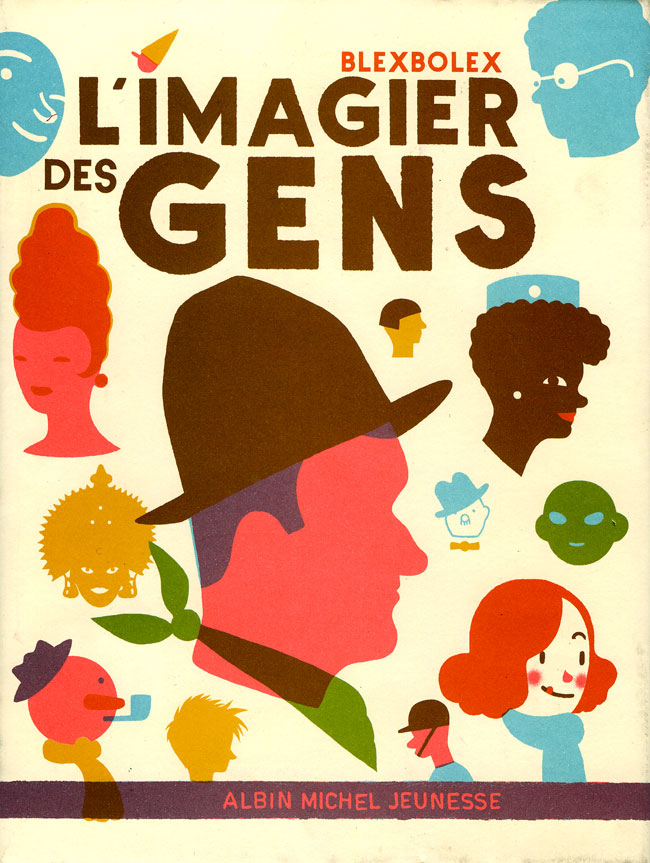

Il y a des livres qui vous illuminent. Il y a des paroles qui vous rassurent et vous projettent plus loin dans le même temps.  Qu'est-ce qu'un titre si vendeur et une couverture rose fluo peuvent bien contenir?

Qu'est-ce qu'un titre si vendeur et une couverture rose fluo peuvent bien contenir? Après ma lecture du

Après ma lecture du  J'avais déjà évoqué ce livre à travers la reprise des citations de la Compagnie des Acteurs de l'Ombre

J'avais déjà évoqué ce livre à travers la reprise des citations de la Compagnie des Acteurs de l'Ombre

Hermès est une des revues éditées par le CNRS qui a comme centre d'intérêt les évolutions de la communication. Après 20 ans d'existence, Hermès édite en ce moment une collection d'«Essentiels» ; chaque livre regroupe, sur un domaine, une introduction actuelle et un corpus de textes résumés. «L'espace public», «Francophonie et mondialisation» et «

Hermès est une des revues éditées par le CNRS qui a comme centre d'intérêt les évolutions de la communication. Après 20 ans d'existence, Hermès édite en ce moment une collection d'«Essentiels» ; chaque livre regroupe, sur un domaine, une introduction actuelle et un corpus de textes résumés. «L'espace public», «Francophonie et mondialisation» et « Wendy Brown est professeure à l'université de Berkeley et installe une pensée qui devrait remuer ceux qui se disent encore «de gauche».

Wendy Brown est professeure à l'université de Berkeley et installe une pensée qui devrait remuer ceux qui se disent encore «de gauche».  Ce n'est pas dans mes habitudes que de vous parler de choses que je n'ai pas lu (ou vu) et ainsi apprécié à ma façon, mais ce résumé écrit par Ariel Suhamy m'a grandement surpris, intrigué et plu.

Ce n'est pas dans mes habitudes que de vous parler de choses que je n'ai pas lu (ou vu) et ainsi apprécié à ma façon, mais ce résumé écrit par Ariel Suhamy m'a grandement surpris, intrigué et plu.  Composé en 2004, cet essai corrosif règle ses comptes à la publicité en n'épargnant pas celle qu'elle sert ; l'industrie.

Composé en 2004, cet essai corrosif règle ses comptes à la publicité en n'épargnant pas celle qu'elle sert ; l'industrie.  Philippe Breton développe son travail sur la parole, et réfléchit à la frontière qu'il y a entre le «convaincre» et le «manipuler». Car la démocratie c'est «le régime du convaincre» qui s'appuie sur l'égalité des paroles dans un espace délimité. Mais ce convaincre va très vite poser problème, car la liberté de choix des citoyens aussi tôt acquise par la mise en place de la démocratie, c'est la propagande qui va apparaitre. Celle-ci consiste justement à priver le citoyen de sa liberté, en toute habilité, pour qu'il ne se doute même pas de la ruse.

Philippe Breton développe son travail sur la parole, et réfléchit à la frontière qu'il y a entre le «convaincre» et le «manipuler». Car la démocratie c'est «le régime du convaincre» qui s'appuie sur l'égalité des paroles dans un espace délimité. Mais ce convaincre va très vite poser problème, car la liberté de choix des citoyens aussi tôt acquise par la mise en place de la démocratie, c'est la propagande qui va apparaitre. Celle-ci consiste justement à priver le citoyen de sa liberté, en toute habilité, pour qu'il ne se doute même pas de la ruse.